ゆきの工房・ノベルのイクシア・EXシリーズ:クウヤ外伝

ノベルのイクシア

EXシリーズ

クウヤ外伝

いつも通り、今日も蓮部探偵事務所には閑古鳥が鳴く……

筈だった。

しかし今事務所の1階ではここの主であるクウヤが依頼人の女性とガラステーブルとそこに乗った2つのカップを挟んで会話していた。

依頼人の年の頃は20代前半くらい。

長く艶やかな黒髪のスレンダーな美女だ。

ここに依頼人が来たのは少なくともレイジ達が来てからは初めてである。

そのレイジはというと、会話の邪魔にならないよう壁にもたれかかりながら二人の会話を聞いていた。

彼女の話を要約するとこうだ。

・母親が難病に罹り、その治療に莫大な費用が必要になった。

・彼女が金策に頭を抱えていると、当の母親が以前依頼人と共に仕えていたとある資産家が隠し財産の話をしたことがあったのを思い出した。

・そして彼が酔った拍子に喋ったその在り処というのが対魔戦争以来、放棄された別荘。

・しかし今ではその周囲には魔獣が生息し、一般人が踏み込める場所ではなくなっていた。

・母親が資産家から聞いた話によるとその隠し財産は10億マネーは下らないらしく、見つけた暁にはその半分を成功報酬としてくれるらしい。

・それとは別に、手付としてどうにかかき集めた3万マネーを支払うとのこと。

「……しかし、もし仮に隠し財産が実在したとしてその資産家、もしくはその一族の然るべき方の物になるのでは?」

普段誰に対してもタメ口なクウヤだが、敬語で応対している。

当然と言えば当然であるが。

「いえ、その方は対魔戦争の頃に亡くなり、身寄りもおりませんでしたから……」

依頼人の癖なのだろうか?さっきから彼女の足が事務所の床でコツコツとリズムを刻んでいた。

少々耳障りではあったがクウヤは何も言わなかったし、実際目くじらを立てるほどの事ではないので黙っていた。

「それなら遠慮はいらなそうですね」

クウヤはメモに何事か書き込んでいる。

彼女の足音の伴奏のように、ペンの走る音が響く。

「あっ!」

短い悲鳴と共にテーブルの上に茶色の浸食が始まった。

依頼人がコーヒーを零したのだ。

メモは汚損を免れたようだが、温かい液体の一部がクウヤのスーツの袖を濡らした。

「あっ!申し訳ありません!!」

依頼人が慌ててハンカチを取り出し、懸命にスーツの汚れを拭く。

「いえ、お気になさらずに。さて、と……」

依頼人へフォローの言葉をかけると彼は立ち上がり、レイジの方を向いた。

「俺はこれからその別荘へ出向くが、レイジはどうする?」

「行くよ。ここで世話になってる身だからな」

口ではそう言ったレイジだが、実のところ今日はやることがなくて退屈しており、内心宝探しに少なからず興味もあった。

漫画のように苦労して探し当てた財宝が下らないものという可能性も考えなかったではないが、まあその時はその時だとも思っていた。

そこへ二階からカレンが降りてきた。

大方、『コレクション』の鑑賞に飽きたのだろう。

「珍しいじゃない、依頼人が来るなんて」

「ああ、実はな……」

レイジが大まかな事情をかいつまんで説明すると

「……悪いけど、私はパスするわ。骨折り損の予感しかしないし」

レイジとは対照的に、カレンは気怠そうな口調で答えた。

はなっから財宝の存在を信じていないようだ。

「ま、本当に見つかったら銃の1つでも買ってもらおうかしら?」

「気が向いたら来てくれ。サヤも連れてな。場所はここだ」

クウヤが先ほどの物と思しきメモを渡した。

渡されたメモを一瞥する。

「……わかった。気が向いたら、ね」

そう言い残して、カレンは階段を昇って行った。

自室で昼寝でもするのだろうか。

「では、今日のところはお引き取り下さい。宝探しは我々が責任をもって行い、経過は折を見てご報告いたしますので」

「そ、そうですか?ですが……」

「安心して下さい。出来る名探偵は約束を破ったり、財宝をネコババしたりはしないものです」

「彼女が同行するとか言い出さなくて助かったな」

「足手まといにしかならないだろうしな」

アークシティから徒歩1時間ほどの場所にある山の中。

蓮部探偵事務所の男二人はそんな話をしながら歩を進めていた。

「隠し財産が本当にあるとして……今日中に見つかると思うか?」

「ま、とりあえず今日でやれるとこまでやるさ。レミが夕飯を用意してくれるから、それくらいには戻らないとな」

「帰りはまた一時間歩くのか……お、見えて来たぞ」

レイジの言う通り、それらしき館が見えてきた。

壁や塀、屋根の一部が崩れ、庭木が折れ、地面には緑色の絨毯のごとく雑草が生い茂っていた。

それでも豪奢だったであろう在りし日の面影を十分に残していた。

「これが別荘か……その上莫大な隠し財産だなんて、ここの主って何してたんだろうな?」

「表向き宝石の売買をしてるって話だが、実はとかくの噂がある男でな」

「知ってる人間か?」

「噂だけさ。やたらと『顔が広い』って噂もあったな。ん?」

「どうした?」

「お客さんだ。『招かれざる』が付くけどな」

クウヤの指差した方を向くと、のしのしとこちらに歩み寄る赤い魔獣の姿が目に入った。

長身なクウヤよりなお立派な体躯のそいつは牛と人の間に生まれたような……わかりやすく言うとRPGなどでよく見るミノタウロスそのものと言った風体なのだが、少し変わっている部分がある。

大抵の場合上記のミノタウロスの得物は斧だが、目の前の魔獣は右手に日本刀を握りしめていた。

ただし、レイジの持つものよりも刀身の長さが1.5倍はある。

獲物を見つけた魔獣は目に殺気を漲らせ、鼻息を荒くした。

「悪いが、さっさと宝探しに移りたいんだ。手早く終わらせてもらうぞ!」

言葉通りレイジは自身の最強クラスのイクシア……神風ノ刃を放った。

「何!!?」

だが敵が迎撃に移った瞬間、レイジは目を丸くし驚嘆の声を上げた。

次の瞬間、二つの強烈な斬撃が激突し、盛大に火花を散らした。

目の前の魔獣が繰り出してきた太刀筋は紛れもなくレイジの放ったものと同じ神風ノ刃そのものだった。

レイジの驚きが冷めやらぬ中、魔獣が次の攻撃に入った。

今度は灰塵ノ刃だ。

すかさずレイジも同じ攻撃を行い、2つの刃の嵐がぶつかり合う運びとなる。

無数の火花と金属音をまき散らし、やがて両者は同じタイミングでその場を飛び退く。

互いの体には傷一つついていなかった。

「まさかこんな相手に出くわすとはな……」

そう言ってる間に敵は突進しながら再び神風ノ刃を放った。

レイジもすかさず同じ技で応戦する。

再び、激しい金属音と火花。

しかし先ほどとは異なり魔獣の得物が真っ二つに叩き折られ、レイジの刃が分厚い胸板に深く食い込んだ。

だが先ほどの技のぶつかり合いで威力を殺された斬撃は致命傷を与えるには至らず、怒り狂った魔獣が両の拳を振り上げ怨敵を叩き潰そうとしていた。

「炎・獄・刃!!」

だがそれよりも早く、深淵の炎が刀と敵の全身を包み込んだ。

魔獣の巨体は咆哮を上げながら暴れるも、直に見事なウェルダンとなって斃れた。

遅れて折れ飛んだ敵の刀が地面に突き立った。

……辺りに食欲を刺激する匂いが漂った。

「腕は互角だったかもだが、俺の刀の方が質は上だったようだな。にしても自分の技を使われるとは思わなかったよ」

「知り合いから聞いたことがある。こいつは野牛剣豪って奴だな」

「……なんだかダジャレみたいな名前だなぁ」

『やぎゅう』と言えばレイジでもその名を知るほどの剣術家、もしくはその流派の名前である。

無論、『野牛』とは字が違うのだが。

「文句なら最初に命名した奴に言ってくれ」

「そういや、なんで手を貸してくれなかったんだよ」

「別に手を貸すほどの相手でもなかっただろ?」

「そりゃあそうだが……」

「さあここからが仕事だぞ」

正面の扉を開け、ロビーへと入る。

崩壊した壁から入ってもよかったが、まあ気分の問題だろう。

床は白い大理石で出来ていて、(多少千切れたりはしていたが)赤い絨毯が敷かれている。

正面には5人は横一直線に並べそうな横幅の階段。

天井にはシャンデリアがぶら下がっている。

まさに絵に描いたような豪邸である。

そんな光景にレイジが見入っていると、突如隣の探偵が頭上にフレイムを放った。

「レイジ、そこ危ないぞ」

レイジは後ろへ軽く飛びながらのクウヤの言葉を怪訝に思いつつ、上を向くやすぐにその場を飛びのいた。

直後、火達磨になった長い物体が降ってきた。

炎の中で蠢く姿をよくよく見ると、それはムカデに酷似した魔獣であった。

そいつは二人の目の前で気色悪くもがいた後、事切れた。

「わかってはいたことだが……ここには不法入居者が多数いると見てよさそうだ。気を付けろ」

氷のイクシアで消火しながらクウヤが言う。

放置しておけば、火災が起きるのは必定なので正しい行動である。

「……それで、これからどうする?まさか闇雲に探すってわけじゃないんだろ?」

「とりあえず手掛かりのありそうな主の部屋か、図書室へ行こうと思っている」

クウヤがスーツのポケットから一枚の紙を取り出し、その場で広げる。

事前にここの大まかな構造は依頼人から聞いて地図にしており、今広げているのがそれである。

「まあ、隠し財産があるとすれば彼女達が知らない隠し部屋かなんかだろうがな」

「だな。えーと、主の部屋は1階の東側……図書室は2階の西側か」

「主の部屋はキッチンを通ると近そうだ。まずはこっちへ行くか」

出来た料理をすぐ届けるためか、主の部屋はキッチンからほど近い場所に位置していた。

だが、そうだとしてもこのルートを選択をしたことを二人はすぐ後悔する羽目になる。

「うっ!!」

「うえっ……!!」

キッチンの扉を開けた瞬間、二人の男が呻いた。

長年放置され腐敗した食料とレイジ達の掌ほどもある蛆の魔獣とが放つ、胃の中身どころか内臓まで吐き出してしまいそうな猛烈な悪臭が漂ったからだ。

蠢く魔獣の大群で埋め尽くされた床は視覚的ダメージも半端ではない。

即刻スプレッドファイアで焼却されたのは言うまでもない。

主の部屋は一人用にしては大きいこと、床に本が散乱している以外はこれと言って変わったことのない部屋であった。

とはいえ資産家であれば自室が大きいのも頷けるし、散乱している原因も倒れた本棚を見ればおおよその見当はついた。

「果たしてここに手掛かりはあるのか。そもそも魔獣に壊されたりしていないか……」

「……そうでないことを祈るしかないな」

そんな会話をしながら2人はその辺の本を開いたり、机の引き出しを開けたりし始めた。

バキッ!

「おいおい、なにしたんだよ」

「いやちょっと、この引き出しに力を込めたら……あ!」

超越者の腕力で引き出しの鍵をこじ開けたレイジが一枚の紙きれを見つけた。

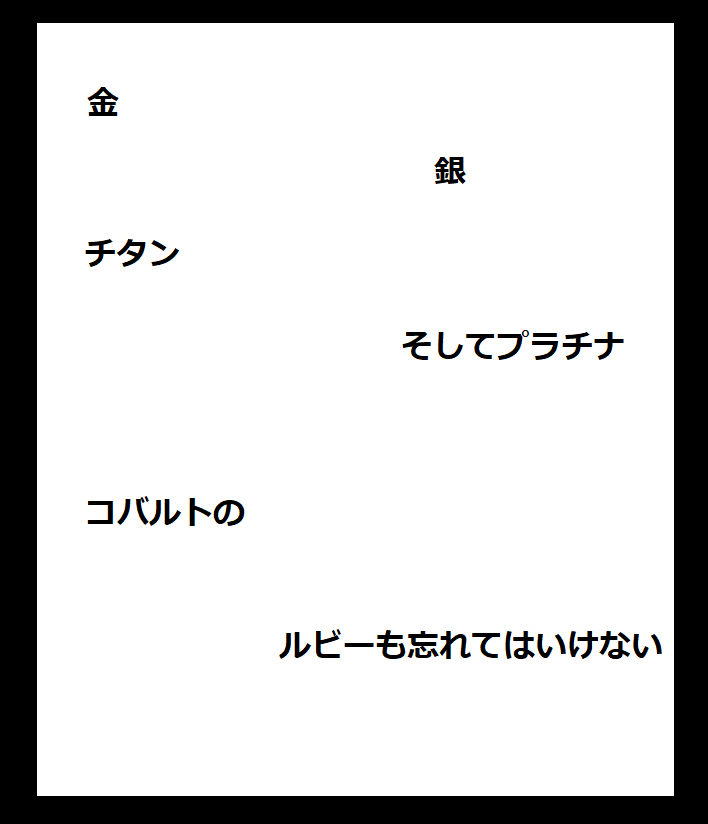

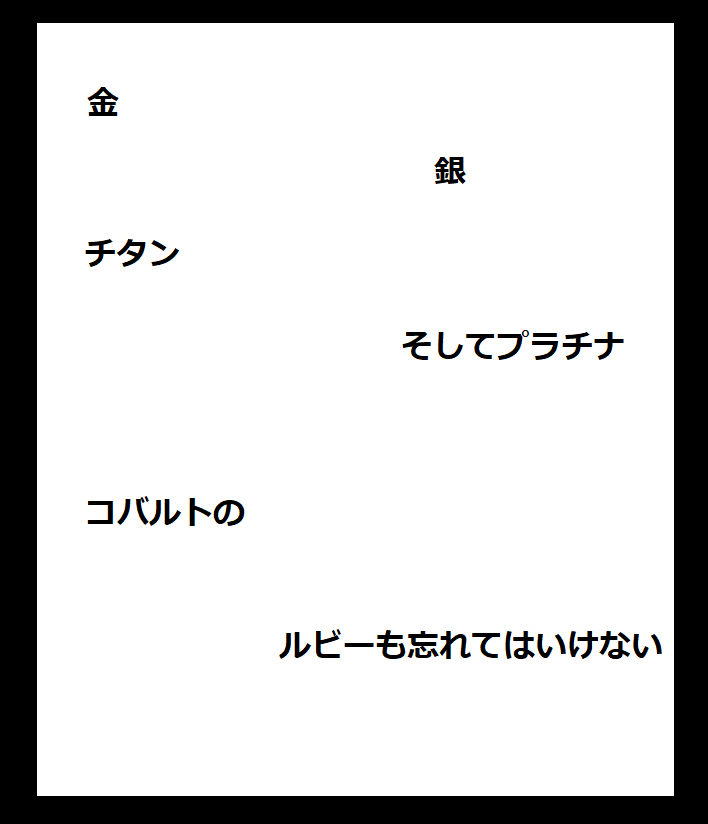

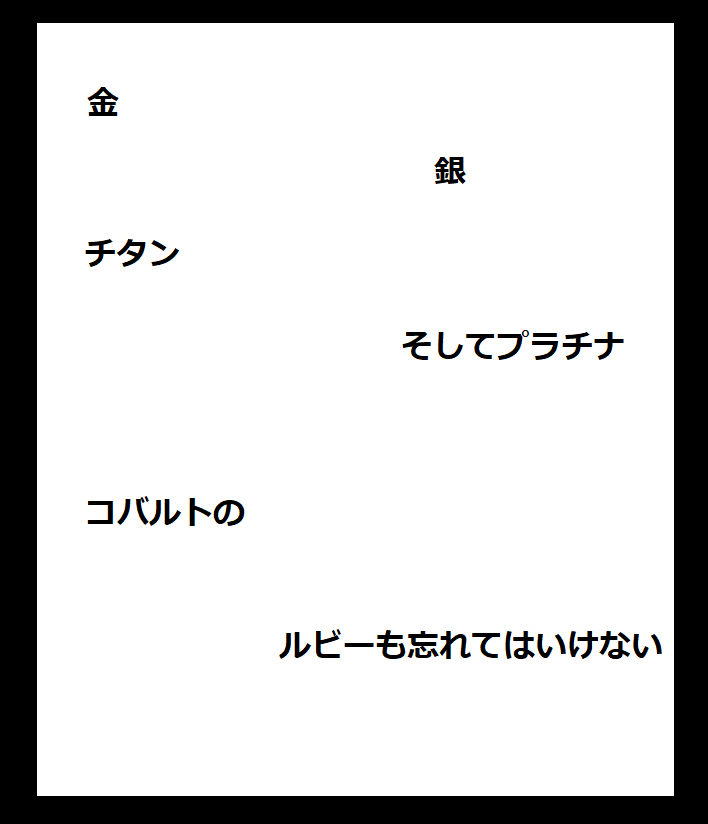

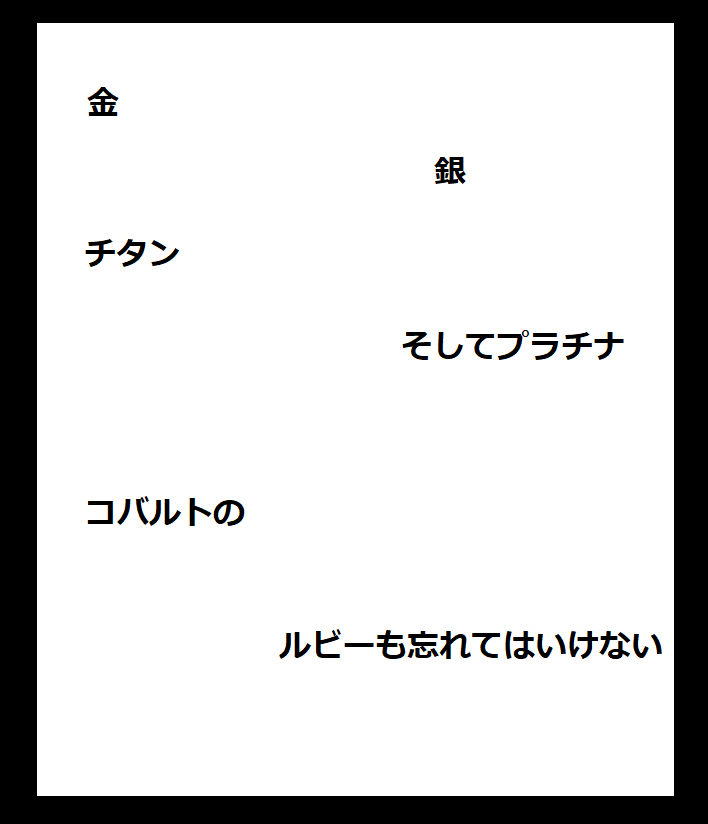

その紙には

このように記されていた。

「なんだか変な文章だなぁ。しかも不自然な余白が多いし……でも、ゲームとかだとこういうのが手掛かりだったりするんだよな」

その紙をポケットにしまっていると、机の上のものにレイジの目が止まった。

そこには色とりどりの折り紙の手裏剣や紙飛行機が置かれていた。

身寄りがいない人間の部屋にしては不釣り合いだと首をかしげていると、紙飛行機が微かに動き、次の瞬間飛び立った。

矢のように飛ぶそれをレイジが首を動かして避けると今度は手裏剣が高速で回りだし、レイジめがけて飛んだ。

今度はしゃがんで回避したが、黒い髪が数本宙を舞った。

手掛かりがあるかもしれない部屋の中では下手にイクシアを撃てないのだろう。

クウヤが正確無比な狙撃で応戦していたが、銃撃は金属音を立て敵を多少吹っ飛ばすだけで決定打にはならないようだ。

見た目は紙だが、その体は鉄などよりも硬いと見える。

「一旦退くぞ。ここじゃあ戦いづらい」

銃撃を続けながら、クウヤが後退して退室すると

「了解!」

再び自分に向かってきた紙飛行機を刀で弾いて、レイジもそれに続いた。

「紙なら……こいつでどうだ!!」

部屋から出てきた手裏剣達に炎の太刀を浴びせると、金属のような体の魔獣は床に落ちる間すらなく燃え尽きた。

同様に残りの敵も燃やし尽くした。

部屋から大分離れているうえに、廊下の床は大理石なので、手掛かりが焼損する心配はないだろう。

「ふーっ、どうにか片付いたな。折り紙の魔獣なんてありかよ」

「レイジ達が来る前に出会ったことがあるが、これは鬼紙(オニガミ)だ」

「おにがみ?」

「見た目はただの折り紙だが、金属のように硬く鋭い切れ味を誇る。聞いた話じゃ仕留めた獲物の血を吸う習性があるそうだ」

「魔獣も幅が広いな……」

この世界にも何かに化けて獲物を油断させるという生き物は多数存在するが、流石にこんな化け方をする生命体など想像したこともなかった。

その後も捜索したが結局主の部屋での収穫は先程の奇妙なメモ一枚だけだった。

「ここはもう切り上げて、図書室へ行くぞ」

「わかった」

2階西側の図書室へたどり着くとそこは主の部屋とは比べ物にならない広さがあり、そこにはこれまた比べ物にならない数の本が収納されていた。

「こりゃあかなり骨が折れそうだぞ……」

幾つもの木製の棚を前に、そこから手掛かりを探す膨大な手間を想像したレイジが頭を掻きながらぼやいた。

「……まあじっくり探していくしかないだろうな」

「明日からは本見ただけで吐き気がしそうだよ……」

「ん?どうやら思ったより早く決着がつきそうだぞ」

そう言ってクウヤは迷いなくある一点へと向かっていった。

「なんでそこだってわかるんだ?」

「ここをよく見ろ」

クウヤに言われて見ると、その本が収納されているすぐ上に小さな逆三角形の印が彫り込まれていた。

「なるほどね。よく気付いたな」

「こういうことに気づくからこそ、名探偵を名乗れるもんだぜ」

棚から取り出したのは黒い表紙の分厚い本であった。

タイトルからすると科学の本だろうか。

かなり読み込まれたのか、ボロボロである。

レイジがパラパラめくっていると、そこに挟まれた一枚の紙が落ちた。

拾い上げてみると、それは対魔戦争が起こる前に見た覚えがある元素周期表だった。

「ここの主人は科学者なのか?」

「裏に何か描いてあるぞ」

クウヤに言われて裏側を見ると、そこには6匹の動物がそれぞれ1から6までの数字の書かれた旗を持って立っている絵が描かれていた。

お世辞にもうまいとは言えなかったが、どれが何の動物なのかくらいは判別出来る程度ではあった。

「子供が落書きしたのか?いや、主に身寄りはいないと言ってたっけ。するとこれも……」

「まあ持っていかない理由はないだろう」

「これがヒントだとすると、動物に関係のある場所に行けばいいのか?」

元素周期表を先ほどとは反対のポケットにしまいながら、レイジが問う。

「動物と言えば、北の離れだな。地図によるとそこで剥製を保管しているらしい。どうも剥製集めが趣味だったようだな」

「剥製……いかにも金持ちの趣味だなぁ」

「ここが和風の屋敷だったら、錦鯉の泳ぐ池があったりしてな」

「ははは、ありがちありがち」

離れへは一度1階に下り、ロビー右奥の扉から中庭へ出る必要があった。

が、二人はその辺のガラス窓を叩き割って中庭へ飛び降りるという豪快なショートカットを行った。

「超越者ならではの近道だな」

「どうせ空き家なんだし、こういうのも悪くないだろ」

クウヤが言い終えた瞬間、すぐ目の前に青い稲妻が落ち、白煙を上げた。

見上げると、稲妻と同じような色の魔獣達が真っ赤な目で屋根の上からレイジ達を睨みつけていた。

見た目は狐に似ていたが、大きさは狼と呼んで差し支えないレベルである。

正面だけでなく、レイジ達の後ろ側の屋根の上にもいた。

「二人でサクッと仕留めようか」

「異議なし」

そのやりとりが終わった瞬間、敵が一斉に屋根を蹴り、飛び掛かってきた。

しかし、地面に下りるより早くブラストハリケーンの起こした竜巻に巻き込まれることになる。

彼らが着地したのは追撃の千刃斬で一体残らず真っ二つにされた後であった。

「……思えば、こんな風に俺ら二人で敵を倒したことはあんまりなかったなぁ」

地に落ちた死骸の群れを見ながら、どこか感慨深げにクウヤが呟いた。

「そりゃあ普段はサヤやカレンがいたからな」

「なんだ、寂しいのか?」

「違うよ。さ、早いとこ謎解きの続きをしようぜ」

「ああ」

北の離れには想像以上の数の剥製があった。

そもそも離れとは言うが、並みの一軒家以上の大きさがあった。

床にはもちろん、壁にも様々な動物の頭の剥製が飾られていた。

何故か部屋の中央にだけは1体も置かれてはいなかったが。

「……動物の国にでも来たみたいだな」

「中々可愛い言い回しをするな、レイジ」

「からかうなよ。さて……」

一度言葉を切り、レイジがポケットの中の元素周期表を取り出し、裏返す。

「描かれているのは虎、熊、鹿、ライオン、狐、猪か……」

「どれも壁にかかっているな。しかも同種の剥製が1つもない」

「とりあえず調べてみるか」

それぞれに剥製を撫でまわしたりしていると、程なく毛で隠れた小さなスイッチに手が触れた。

「多分、旗に描いてある数字がスイッチを押す順番なんだろう」

「だろうな。最初は1の旗を持っている鹿だ」

「了解」

ちょうど、鹿の剥製の傍にいたクウヤが顎下にあるスイッチを押した。

「次は熊だ」

そんな調子でスイッチを押していき、レイジが最後のライオンの鬣(たてがみ)の中のスイッチを押すと

パカッ

そんな間の抜けた音と共にすぐ右側の壁板が開き、そこから金庫についているようなダイヤルが姿を現した。

「ダイヤルか……どう回せばいいんだろう?」

「主の部屋のメモと元素周期表のことを考えると、それぞれの物質の元素番号が関係しているはずだ」

「なるほどな」

言いながらレイジが主の部屋のメモを取り出した。

「……でもこれを見るとヒントにあった物質の元素番号は全部2桁だ。最初からして79回も回すことになるのか?」

メモと元素周期表を見ながらレイジがぼやいた。

「それなら確かに大変だ。だがよーく考えてみろ。このダイヤルは御覧の通り頭だけの剥製の傍にあったんだ」

「そうか!数字の頭……つまり10の桁の数字に合わせればいいのか」

「そして不自然な空白にも意味はあった」

「ダイヤルを回す向きだな」

「その通り。左右交互だから覚えやすくて助かるぜ」

答えながらクウヤがダイヤルに右手の指をかけた。

「金の元素番号は79だからまずは左に7回」

「銀は47だから、右に4回」

「チタンは22だから左に2回。プラチナは78で、右に7回」

「しかしその後の……コバルトはともかくとしてルビー……ルビーって何で出来てたっけ?」

「ルビーはルビジウムの隠語だと思うぞ。俺らみたいな第三者を惑わそうって腹だろう」

「なるほどね。コバルトの元素番号は27、ルビジウムは37だ」

「つまり左に2、右に3回……と」

カチッ

ダイヤルを回し終えた瞬間、そんな音が鳴った。

「……何も起こらないぞ?まさか……」

間違えたんじゃないか?というレイジの言葉が出るより一瞬早く、部屋の中央の床板が轟音と共にスライドして、地下への階段が姿を現した。

「……どうやらビンゴのようだな」

「……疑って悪かった」

「気にすんな。多分ゴールは近いぞ」

「やっぱこの先に財宝が……」

「財宝がある可能性は高いだろうが、トラップもあるかもしれない。油断するな」

言いながらクウヤが胸ポケットからボールペンくらいの大きさの懐中電灯を取り出し、スイッチを入れた。

小さい割には強い懐中電灯の明かりの中、二人は螺旋階段を下り続けていた。

トラップを警戒しながら降りているので、それなりに進行は遅い。

幸か不幸かここまでにトラップの類は無かったが、延々続く階段に二人は少々うんざりしていた。

「深いな……」

「もう20メートルぐらい下りた気がするぞ。懐中電灯の電池大丈夫か?突然真っ暗になって転げ落ちるなんてごめんだぞ」

「こいつは昔爺さんをおだてて作らせた特別製でな。連続点灯時間3か月っていう優れものだ」

「……あの爺さん、その気になれば歴史に名を残せるんじゃないのか?」

「歴史に名を残すことに面白みを感じてないのかもな……お」

その時、懐中電灯の明かりが初めて階段と壁以外の物を照らし出した。

それは大きな鋼鉄の壁……いや扉だった。

壁と見間違えたのは扉にしてはあまりにも大きかったからだ

「硬そうな扉だな」

「鍵はあるかもだが、今となっては現存してるかも怪しいし……ここは手っ取り早くいかせてもらおう。少し下がるぞ」

「オーケー」

二人は扉から距離を取った。

まずコキュートスの強烈な冷気が扉を凍てつかせ、間髪入れずにエクスプロージョンの猛火が扉を盛大に焙った。

「レイジ」

「あいよ!」

返事と共に神風ノ刃の斬撃が扉に命中すると、そこからみるみる亀裂が広がっていった。

そうして超低温と超高温のイクシアに晒され、脆くなった扉はあっけなく砕けた。

「おぉ……」

クウヤが呆けた声を出したが無理もない。

砕けた扉の先……懐中電灯の明かりに照らし出されたのは、山と積まれた金塊の輝かしい姿であった。

「すげぇ……」

その荘厳な光景にレイジも感嘆の声を上げた。

「10トンか20トンか……重さを測るだけでも一苦労だなこりゃ」

呟きながらクウヤが懐中電灯をゆっくりと上下左右に振る。

この部屋は存外広く、部屋の中が空であれば真上の離れさえも綺麗に収まりそうな大きさだ。

部屋の右側には木箱が積まれていた。

「この箱は何だろう?」

レイジが近寄って蓋を開けると、色とりどりの宝石達がその煌びやかな顔を見せた。

「これ一箱だけでも億万長者だな……」

「おう。あんまりにも凄すぎて独り占めしたくなってきたぜ」

「え?」

突然の発言に驚くと同時にレイジは間抜けな声を上げつつ、振り返った。

そこには銃口を自分に向けるスーツの探偵の姿があった。

「……出来る名探偵はネコババはしないんじゃなかったのかよ?」

「フッ、名探偵だって人間。金に目が眩む事もあるさ……」

「……なーんてな、冗談だよ」

おどけた声音で言いながら、クウヤが銃口を下ろした。

「笑えない冗談はよせよ。本気で寿命縮んだぞ?」

「サスペンス気分が味わえただろ?」

「サスペンスっていうより、ホラーだよ」

「謎解きご苦労だったな。お二人さん」

そんなやりとりをしていると入口の方から聞き覚えの無い、野太い声が響いた。

それだけではなく、いくつもの足音が聞こえてきた。

「残念だが、そのお宝はそっくりこっちに渡してもらうぜ」

スキンヘッドの大柄な男を先頭に、武装した一団がドカドカと踏み入ってきた。

人間だけでなく、戦闘用と思しきロボットの姿も混じっていた。

そして信じがたいことに、帰宅したはずの依頼人が手を後ろ手に縛られ、頭に銃口を突き付けられているのが目に入った。

「……お宝を渡すのは、どういうことか説明してもらってからでもいいか?」

「いいだろう。俺らは元々さる組織に所属してたんだが、そこが潰れておまんまの食い上げになってなぁ」

「そこで一儲けしようと思い出したのが、そこの隠し財産の噂よ」

「色々調べ上げ、手掛かりを求めてこの女のところへ押しかけてここのことを聞き出した」

「更にここの近くのアークシティに複数の超越者がたむろしている探偵事務所があることを聞きつけてなぁ」

「俺らの代わりに働いてもらうよう、その女に一芝居打ってもらったって訳さ。母親を人質に取ってなぁ」

「お前らの動きはそっちのグラサン男のスーツに取り付けさせた盗聴器兼発信機で筒抜けって寸法よ」

男達が代わる代わる、下卑た笑みを浮かべながら事情を得意げに解説した。

「あの時のコーヒーか……!」

レイジの脳裏に彼女が事務所でコーヒーを零した時の事がよぎった。

あの時に仕込んだのだろう。

「まあ手掛かりの一つでも見つかりゃ御の字と思っていたのに、財宝そのものを見つけてくれたのは嬉しい誤算だったがなぁ」

「種明かしはこれくらいでいいだろう。それよりお宝を運び出す準備だ」

スキンヘッドの指示を受けた男の数人が、金塊の下へ向かう。

どうやら彼がリーダーのようだ。

「少しでも動いてみろ。こいつだけじゃない。母親の命もないぞ?ここの状況は今もこの通信機で俺達の隠れ家に伝わっているからなぁ」

スキンヘッドが分厚い胸元の左側に位置する装置を指しながら恫喝した。

「さあ、武器を捨ててもらおうか。それとも見ず知らずの母娘を見捨てて、この数を相手にするか?ん?」

「くそっ……!」

罪も無い一般人を見殺しに出来ないレイジが苦虫を噛み潰したような表情で刀を投げ捨てた。

遅れてクウヤも無言で狙撃銃を放(ほう)った。

「俺達の狙いは財宝だ。お前らやこいつらの命なんぞ興味はねえ。そこで指咥えて運ばれるのを見てるんだな」

「くくっ……はっはっはっはっはっ!!」

突如、黄金と暗闇の空間に大きな笑い声が響き渡った。

笑い声はスーツとサングラスを身に着けた探偵が天を仰ぎながら上げたものだ。

「てめぇ……何がおかしい?」

今度はスキンヘッドの怒号が響き渡る。

「……いや、それくらいで俺らに勝った気でいるお前らがあまりにもおかしくてな」

「なんだと!!?」

「今頃は俺の仲間達がお前の手下をぶちのめして人質を助けてる頃だろうさ」

「頭がおかしくなったか!!?何がどうなりゃそんなことが起こると……」

ガチャ

突如、リーダーの通信機から扉の開く音が聞こえた。

ズギュン!ズギュン!ズギュン!

更に銃声が3発

『あーもしもし?聞こえる?』

続いて、レイジ達には聞きなれた大きな声が響いた。

事務所にいるはずの美嶋カレンその人の声である。

『まったく、珍しい事があるかと思えばとんでもない依頼が舞い込んだものね』

「まあそう言うな。人助けになったんだから。財宝もあったぞ」

『ホント!?じゃあ、お土産よろしく!!』

『えーと、縛られてるあなたが人質でいいんですよね?』

『は、はい……』

これまた聞き馴染んだサヤの声の後、知らない女性の呆けた声が響いた。

この声の主こそが依頼人の母親なのだろう。

『あー、どこの誰だか知らないけどあんたらのお仲間らしき3人ね。一応私のスリープショットでおねんねしてるわ。一般の人にあんまり『血生臭い』のは見せられないしね』

『そういうわけですのでレイジさん、クウヤさん。後はお二人にお任せします。ご存分に』

「どどど……どういうことだこりゃぁ!!?」

「最初の依頼の際に彼女が教えてくれたんだよ。彼女の事情と母親の居場所をな」

スキンヘッドの動揺しながらの問いに、クウヤが飄々とした様子で答える。

「そんな馬鹿な!その女につけた盗聴器で事務所の会話は盗聴してたが、その女は何もおかしなことを喋ってはなかった!」

「俺も赤外線ゴーグルでお前らの動きを見ていたが、その女含め、誰一人特に不審な動きはしていなかったはず……」

「お前ら、モールス信号って知ってるか?」

「モールス信号だぁ?」

それはずっと昔、軍隊で使われていたという通信符号。

確かトン、ツーの2つの音を組み合わせて……

「……そうか!あの時の足音!!」

「ビンゴ。あの足音をモールス信号に置き換えると、『わたしのおかあさんがつかまっている ばしょは……』ってな具合になるわけだ」

「あの会話の裏でそんなやりとりがあったとはな……」

「そして宝探しに誘うふりをしながら人質の居場所と俺らが出かけてしばらくしてから動くよう書いたメモをカレンに見せ、現在に至るってわけだ」

「だ、だが人質はまだ……」

リーダーの言葉が終わらない内に、彼の視界からレイジの姿が消えた

……と思いきや、彼の姿が別の場所に出現し、依頼人に向けられた銃口を天井へ向け、銃の持ち主の顔面に拳を叩きこんでいた。

母親の方が助かった辺りで、レイジは電光石火を発動させ、彼女を助ける準備を整えていたのだ。

電光石火のスピードを乗せたパンチを食らった男は壁に叩きつけられ、その場に倒れた。

「俺は殴るのは専門じゃないんだがな。お前らくらいなら十分だ」

そう言ってレイジが依頼人を巻き込むような形で床に倒れこむのと、その上でゴッドサンダーの雷撃が荒れ狂ったのはほぼ同時であった。

随伴していたロボットは弱点の電撃を食らって全滅し、男達の半分以上も黒焦げになった。

「形勢逆転だな」

イクシアが収まった後、床から得物を回収し、依頼人の手の縄を切断したレイジが言った。

「ついでに教えとくとな、発信機はわざと付けたままにしてたんだよ。裏にいる連中を釣り出すためにな」

「どうりで何着も替えのスーツがあるのに着替えないと思ったよ」

「さ、種明かしはこれくらいでいいだろう?」

先刻、自分が言った言葉を利用しようとしていた探偵にそっくりそのまま返されたスキンヘッドの悪党は完全に頭に血が上り、血走った目で眼前の三人を睨みつけた。

「ず、図に乗るなよ……俺は仮にもエミニオンの幹部を務めたほどの超越者なんだ。人質なんざいなくても……」

「ほう……お前ら、エミニオンの連中だったのか」

スキンヘッドの言葉を聞いたクウヤの声のトーンが一気に冷たい物となった。

「あー……お前らが知らないのも無理はないと思うんだけどさ……そのエミニオン潰した一人ってのが、俺なんだよ」

レイジが頭を掻きながら事情を知らない敵に端的な説明をした。

「は?お、お前が四天王や総帥を……!?」

先刻までの怒りはすっかり冷め、自称エミニオン幹部は顎が外れそうなほどに口を開いた。

その顔には無数の脂汗が浮かんでいた。

「ついでに言うと、俺もレイジもあの組織にはとんでもない『貸し』があってな……」

「いい機会だから、お前達にもその『返済』に付き合ってもらうぞ」

こうして光り輝く黄金の山をバックにしばし『返済』という名の『蹂躙』が繰り広げられた。

カレン達のような一般人である依頼人への配慮は皆無であったが、状況的に彼らを責められるものはいないだろう。

「しっかしエミニオンの残党とこんな所で出くわすとは、縁は異なもの味なものというか……」

死屍累々と言った状況の地下室で、何とも微妙な声音でレイジがコメントした。

「微妙な縁だが……エミニオン残党という後々の災いの芽を摘めたんだからまあラッキーだろう」

「にしてもあんた、よくモールスなんて知ってたな」

言われた彼女は照れくさそうに右の人差し指で頬を描きながら

「いえ、その……ミリタリーものにはまっていたものでして……」

とレイジの問いに答えた。

「変、ですよね?」

「気にすることないよ、な?」

レイジが同意を求めるように出来る名探偵を見る。

「ああ。うちの事務所にも銃に目がない変わった女がいるんで」

『ちょっとクウヤ!聞こえてるわよ!!』

床に落ちた通信機からカレンの怒鳴り声が響き渡った。

直後レイジとクウヤ、そして通信機越しのサヤの笑い声がその場に響いた。

「……で、財宝だけどどうする?確かこっちが半分もらうことになってたと思うけど」

「母も私もあまりお金を使いませんし、母は健康なので……今回の迷惑料としてそちら様に全部差し上げようかと」

「欲が無いんだな」

言いながらレイジは木箱からいくつかの宝石を掴み取り、彼女に差し出した。

「い、いえ……こんなには……!!」

「こんな災難に巻き込まれたんだ。これくらいの役得を受ける権利は十分あるよ」

「でも、言っておいてなんですけど……こんな沢山の財宝どうやって持ち帰るんですか?」

「荷物を運ぶのにうってつけな知り合いがいるんでね。後日そいつと取りに来ますよ」

「カレン、サヤがこの人のお母さんを連れ出した後、きっちり『後始末』しといてくれよ」

『任せといて。私もそうしたくてうずうずしてたから』

「ああ、手付のお金は後日お返ししますのでご心配なく」

「本当に色々と……ありがとうございます」

依頼人が深々と頭を下げた。

垂れ下がる黒髪に交じって、懐中電灯の明かりを受けて光る雫を見た気がしたレイジとクウヤであった。

「レイジさん、クウヤさん、お帰りなさい」

「晩御飯出来てますよー」

無事アークシティに帰還し、依頼人と別れて事務所に帰宅した二人をサヤとレミが温かく迎えた。

「サンキュー、レミ。もう腹ペコだよ」

「依頼人のお母さんはちゃんとここまで連れて来たわよ」

「ご苦労カレン」

「今頃は親子の対面をしてるかな。後、これはサヤにお土産」

レイジはサヤの前に掌に収まりきらない大きなダイヤモンドを差し出した。

ちゃっかり木箱の中から良さそうなのを拝借していたのだ。

「わぁ……ありがとうございます!」

「クウヤ~!お土産!お土産!!早く!早く!!」

「ほい。文句言われてもつまんないからな。しっかり持ってきたよ」

クウヤは一度ポケットに手を入れ、至近距離から矢の催促を飛ばすカレンに幾つかの宝石を握らせた。

「やったぁ!!これで欲しかった銃が買えるわ!!」

被ったベレー帽が落ちそうなぐらいに飛び跳ねながら、歓喜に満ちた声を上げる。

「レミにもちゃんと持ってきたぞ」

言いながら、カレンと同じくらいの量の宝石をレミに渡す。

「ありがとうございます!ちょうど幾つか調理器具を新調しようと思ってたんです」

「……いや、それだと大分余るんじゃないか?」

「余った分は貯金しますから」

「にひひっ、明日からのご飯が楽しみね」

「お前は飯より銃じゃないのか?」

「もう!クウヤってば人を銃だけの女みたいに!!」

ややあって、夕食が始まったのだが……

「あ、そうだレイジさん。兄様から手紙が来てましたよ」

「カイから?珍しいな」

「なんか、重大な出来事が判明したらしいわよ」

カレンのその言葉に、レイジとクウヤは顔を見合わせた。

「……どう思う?出来る名探偵」

「……俺の推理では『帰って早々、また戦いに巻き込まれる』と見た」

「……俺も同感だ」

ちなみに見つかった財宝だが、後日カイや御門姉妹を交えて話し合った結果、大半を退魔士協会に寄付することになった。

回りまわって今なお魔獣の恐怖に怯えながら生きる人々の役に立つことを願って。

……その運搬の際、リナがひと骨もふた骨も折ってくれたことも記しておく。

筈だった。

しかし今事務所の1階ではここの主であるクウヤが依頼人の女性とガラステーブルとそこに乗った2つのカップを挟んで会話していた。

依頼人の年の頃は20代前半くらい。

長く艶やかな黒髪のスレンダーな美女だ。

ここに依頼人が来たのは少なくともレイジ達が来てからは初めてである。

そのレイジはというと、会話の邪魔にならないよう壁にもたれかかりながら二人の会話を聞いていた。

彼女の話を要約するとこうだ。

・母親が難病に罹り、その治療に莫大な費用が必要になった。

・彼女が金策に頭を抱えていると、当の母親が以前依頼人と共に仕えていたとある資産家が隠し財産の話をしたことがあったのを思い出した。

・そして彼が酔った拍子に喋ったその在り処というのが対魔戦争以来、放棄された別荘。

・しかし今ではその周囲には魔獣が生息し、一般人が踏み込める場所ではなくなっていた。

・母親が資産家から聞いた話によるとその隠し財産は10億マネーは下らないらしく、見つけた暁にはその半分を成功報酬としてくれるらしい。

・それとは別に、手付としてどうにかかき集めた3万マネーを支払うとのこと。

「……しかし、もし仮に隠し財産が実在したとしてその資産家、もしくはその一族の然るべき方の物になるのでは?」

普段誰に対してもタメ口なクウヤだが、敬語で応対している。

当然と言えば当然であるが。

「いえ、その方は対魔戦争の頃に亡くなり、身寄りもおりませんでしたから……」

依頼人の癖なのだろうか?さっきから彼女の足が事務所の床でコツコツとリズムを刻んでいた。

少々耳障りではあったがクウヤは何も言わなかったし、実際目くじらを立てるほどの事ではないので黙っていた。

「それなら遠慮はいらなそうですね」

クウヤはメモに何事か書き込んでいる。

彼女の足音の伴奏のように、ペンの走る音が響く。

「あっ!」

短い悲鳴と共にテーブルの上に茶色の浸食が始まった。

依頼人がコーヒーを零したのだ。

メモは汚損を免れたようだが、温かい液体の一部がクウヤのスーツの袖を濡らした。

「あっ!申し訳ありません!!」

依頼人が慌ててハンカチを取り出し、懸命にスーツの汚れを拭く。

「いえ、お気になさらずに。さて、と……」

依頼人へフォローの言葉をかけると彼は立ち上がり、レイジの方を向いた。

「俺はこれからその別荘へ出向くが、レイジはどうする?」

「行くよ。ここで世話になってる身だからな」

口ではそう言ったレイジだが、実のところ今日はやることがなくて退屈しており、内心宝探しに少なからず興味もあった。

漫画のように苦労して探し当てた財宝が下らないものという可能性も考えなかったではないが、まあその時はその時だとも思っていた。

そこへ二階からカレンが降りてきた。

大方、『コレクション』の鑑賞に飽きたのだろう。

「珍しいじゃない、依頼人が来るなんて」

「ああ、実はな……」

レイジが大まかな事情をかいつまんで説明すると

「……悪いけど、私はパスするわ。骨折り損の予感しかしないし」

レイジとは対照的に、カレンは気怠そうな口調で答えた。

はなっから財宝の存在を信じていないようだ。

「ま、本当に見つかったら銃の1つでも買ってもらおうかしら?」

「気が向いたら来てくれ。サヤも連れてな。場所はここだ」

クウヤが先ほどの物と思しきメモを渡した。

渡されたメモを一瞥する。

「……わかった。気が向いたら、ね」

そう言い残して、カレンは階段を昇って行った。

自室で昼寝でもするのだろうか。

「では、今日のところはお引き取り下さい。宝探しは我々が責任をもって行い、経過は折を見てご報告いたしますので」

「そ、そうですか?ですが……」

「安心して下さい。出来る名探偵は約束を破ったり、財宝をネコババしたりはしないものです」

「彼女が同行するとか言い出さなくて助かったな」

「足手まといにしかならないだろうしな」

アークシティから徒歩1時間ほどの場所にある山の中。

蓮部探偵事務所の男二人はそんな話をしながら歩を進めていた。

「隠し財産が本当にあるとして……今日中に見つかると思うか?」

「ま、とりあえず今日でやれるとこまでやるさ。レミが夕飯を用意してくれるから、それくらいには戻らないとな」

「帰りはまた一時間歩くのか……お、見えて来たぞ」

レイジの言う通り、それらしき館が見えてきた。

壁や塀、屋根の一部が崩れ、庭木が折れ、地面には緑色の絨毯のごとく雑草が生い茂っていた。

それでも豪奢だったであろう在りし日の面影を十分に残していた。

「これが別荘か……その上莫大な隠し財産だなんて、ここの主って何してたんだろうな?」

「表向き宝石の売買をしてるって話だが、実はとかくの噂がある男でな」

「知ってる人間か?」

「噂だけさ。やたらと『顔が広い』って噂もあったな。ん?」

「どうした?」

「お客さんだ。『招かれざる』が付くけどな」

クウヤの指差した方を向くと、のしのしとこちらに歩み寄る赤い魔獣の姿が目に入った。

長身なクウヤよりなお立派な体躯のそいつは牛と人の間に生まれたような……わかりやすく言うとRPGなどでよく見るミノタウロスそのものと言った風体なのだが、少し変わっている部分がある。

大抵の場合上記のミノタウロスの得物は斧だが、目の前の魔獣は右手に日本刀を握りしめていた。

ただし、レイジの持つものよりも刀身の長さが1.5倍はある。

獲物を見つけた魔獣は目に殺気を漲らせ、鼻息を荒くした。

「悪いが、さっさと宝探しに移りたいんだ。手早く終わらせてもらうぞ!」

言葉通りレイジは自身の最強クラスのイクシア……神風ノ刃を放った。

「何!!?」

だが敵が迎撃に移った瞬間、レイジは目を丸くし驚嘆の声を上げた。

次の瞬間、二つの強烈な斬撃が激突し、盛大に火花を散らした。

目の前の魔獣が繰り出してきた太刀筋は紛れもなくレイジの放ったものと同じ神風ノ刃そのものだった。

レイジの驚きが冷めやらぬ中、魔獣が次の攻撃に入った。

今度は灰塵ノ刃だ。

すかさずレイジも同じ攻撃を行い、2つの刃の嵐がぶつかり合う運びとなる。

無数の火花と金属音をまき散らし、やがて両者は同じタイミングでその場を飛び退く。

互いの体には傷一つついていなかった。

「まさかこんな相手に出くわすとはな……」

そう言ってる間に敵は突進しながら再び神風ノ刃を放った。

レイジもすかさず同じ技で応戦する。

再び、激しい金属音と火花。

しかし先ほどとは異なり魔獣の得物が真っ二つに叩き折られ、レイジの刃が分厚い胸板に深く食い込んだ。

だが先ほどの技のぶつかり合いで威力を殺された斬撃は致命傷を与えるには至らず、怒り狂った魔獣が両の拳を振り上げ怨敵を叩き潰そうとしていた。

「炎・獄・刃!!」

だがそれよりも早く、深淵の炎が刀と敵の全身を包み込んだ。

魔獣の巨体は咆哮を上げながら暴れるも、直に見事なウェルダンとなって斃れた。

遅れて折れ飛んだ敵の刀が地面に突き立った。

……辺りに食欲を刺激する匂いが漂った。

「腕は互角だったかもだが、俺の刀の方が質は上だったようだな。にしても自分の技を使われるとは思わなかったよ」

「知り合いから聞いたことがある。こいつは野牛剣豪って奴だな」

「……なんだかダジャレみたいな名前だなぁ」

『やぎゅう』と言えばレイジでもその名を知るほどの剣術家、もしくはその流派の名前である。

無論、『野牛』とは字が違うのだが。

「文句なら最初に命名した奴に言ってくれ」

「そういや、なんで手を貸してくれなかったんだよ」

「別に手を貸すほどの相手でもなかっただろ?」

「そりゃあそうだが……」

「さあここからが仕事だぞ」

正面の扉を開け、ロビーへと入る。

崩壊した壁から入ってもよかったが、まあ気分の問題だろう。

床は白い大理石で出来ていて、(多少千切れたりはしていたが)赤い絨毯が敷かれている。

正面には5人は横一直線に並べそうな横幅の階段。

天井にはシャンデリアがぶら下がっている。

まさに絵に描いたような豪邸である。

そんな光景にレイジが見入っていると、突如隣の探偵が頭上にフレイムを放った。

「レイジ、そこ危ないぞ」

レイジは後ろへ軽く飛びながらのクウヤの言葉を怪訝に思いつつ、上を向くやすぐにその場を飛びのいた。

直後、火達磨になった長い物体が降ってきた。

炎の中で蠢く姿をよくよく見ると、それはムカデに酷似した魔獣であった。

そいつは二人の目の前で気色悪くもがいた後、事切れた。

「わかってはいたことだが……ここには不法入居者が多数いると見てよさそうだ。気を付けろ」

氷のイクシアで消火しながらクウヤが言う。

放置しておけば、火災が起きるのは必定なので正しい行動である。

「……それで、これからどうする?まさか闇雲に探すってわけじゃないんだろ?」

「とりあえず手掛かりのありそうな主の部屋か、図書室へ行こうと思っている」

クウヤがスーツのポケットから一枚の紙を取り出し、その場で広げる。

事前にここの大まかな構造は依頼人から聞いて地図にしており、今広げているのがそれである。

「まあ、隠し財産があるとすれば彼女達が知らない隠し部屋かなんかだろうがな」

「だな。えーと、主の部屋は1階の東側……図書室は2階の西側か」

「主の部屋はキッチンを通ると近そうだ。まずはこっちへ行くか」

出来た料理をすぐ届けるためか、主の部屋はキッチンからほど近い場所に位置していた。

だが、そうだとしてもこのルートを選択をしたことを二人はすぐ後悔する羽目になる。

「うっ!!」

「うえっ……!!」

キッチンの扉を開けた瞬間、二人の男が呻いた。

長年放置され腐敗した食料とレイジ達の掌ほどもある蛆の魔獣とが放つ、胃の中身どころか内臓まで吐き出してしまいそうな猛烈な悪臭が漂ったからだ。

蠢く魔獣の大群で埋め尽くされた床は視覚的ダメージも半端ではない。

即刻スプレッドファイアで焼却されたのは言うまでもない。

主の部屋は一人用にしては大きいこと、床に本が散乱している以外はこれと言って変わったことのない部屋であった。

とはいえ資産家であれば自室が大きいのも頷けるし、散乱している原因も倒れた本棚を見ればおおよその見当はついた。

「果たしてここに手掛かりはあるのか。そもそも魔獣に壊されたりしていないか……」

「……そうでないことを祈るしかないな」

そんな会話をしながら2人はその辺の本を開いたり、机の引き出しを開けたりし始めた。

バキッ!

「おいおい、なにしたんだよ」

「いやちょっと、この引き出しに力を込めたら……あ!」

超越者の腕力で引き出しの鍵をこじ開けたレイジが一枚の紙きれを見つけた。

その紙には

このように記されていた。

「なんだか変な文章だなぁ。しかも不自然な余白が多いし……でも、ゲームとかだとこういうのが手掛かりだったりするんだよな」

その紙をポケットにしまっていると、机の上のものにレイジの目が止まった。

そこには色とりどりの折り紙の手裏剣や紙飛行機が置かれていた。

身寄りがいない人間の部屋にしては不釣り合いだと首をかしげていると、紙飛行機が微かに動き、次の瞬間飛び立った。

矢のように飛ぶそれをレイジが首を動かして避けると今度は手裏剣が高速で回りだし、レイジめがけて飛んだ。

今度はしゃがんで回避したが、黒い髪が数本宙を舞った。

手掛かりがあるかもしれない部屋の中では下手にイクシアを撃てないのだろう。

クウヤが正確無比な狙撃で応戦していたが、銃撃は金属音を立て敵を多少吹っ飛ばすだけで決定打にはならないようだ。

見た目は紙だが、その体は鉄などよりも硬いと見える。

「一旦退くぞ。ここじゃあ戦いづらい」

銃撃を続けながら、クウヤが後退して退室すると

「了解!」

再び自分に向かってきた紙飛行機を刀で弾いて、レイジもそれに続いた。

「紙なら……こいつでどうだ!!」

部屋から出てきた手裏剣達に炎の太刀を浴びせると、金属のような体の魔獣は床に落ちる間すらなく燃え尽きた。

同様に残りの敵も燃やし尽くした。

部屋から大分離れているうえに、廊下の床は大理石なので、手掛かりが焼損する心配はないだろう。

「ふーっ、どうにか片付いたな。折り紙の魔獣なんてありかよ」

「レイジ達が来る前に出会ったことがあるが、これは鬼紙(オニガミ)だ」

「おにがみ?」

「見た目はただの折り紙だが、金属のように硬く鋭い切れ味を誇る。聞いた話じゃ仕留めた獲物の血を吸う習性があるそうだ」

「魔獣も幅が広いな……」

この世界にも何かに化けて獲物を油断させるという生き物は多数存在するが、流石にこんな化け方をする生命体など想像したこともなかった。

その後も捜索したが結局主の部屋での収穫は先程の奇妙なメモ一枚だけだった。

「ここはもう切り上げて、図書室へ行くぞ」

「わかった」

2階西側の図書室へたどり着くとそこは主の部屋とは比べ物にならない広さがあり、そこにはこれまた比べ物にならない数の本が収納されていた。

「こりゃあかなり骨が折れそうだぞ……」

幾つもの木製の棚を前に、そこから手掛かりを探す膨大な手間を想像したレイジが頭を掻きながらぼやいた。

「……まあじっくり探していくしかないだろうな」

「明日からは本見ただけで吐き気がしそうだよ……」

「ん?どうやら思ったより早く決着がつきそうだぞ」

そう言ってクウヤは迷いなくある一点へと向かっていった。

「なんでそこだってわかるんだ?」

「ここをよく見ろ」

クウヤに言われて見ると、その本が収納されているすぐ上に小さな逆三角形の印が彫り込まれていた。

「なるほどね。よく気付いたな」

「こういうことに気づくからこそ、名探偵を名乗れるもんだぜ」

棚から取り出したのは黒い表紙の分厚い本であった。

タイトルからすると科学の本だろうか。

かなり読み込まれたのか、ボロボロである。

レイジがパラパラめくっていると、そこに挟まれた一枚の紙が落ちた。

拾い上げてみると、それは対魔戦争が起こる前に見た覚えがある元素周期表だった。

「ここの主人は科学者なのか?」

「裏に何か描いてあるぞ」

クウヤに言われて裏側を見ると、そこには6匹の動物がそれぞれ1から6までの数字の書かれた旗を持って立っている絵が描かれていた。

お世辞にもうまいとは言えなかったが、どれが何の動物なのかくらいは判別出来る程度ではあった。

「子供が落書きしたのか?いや、主に身寄りはいないと言ってたっけ。するとこれも……」

「まあ持っていかない理由はないだろう」

「これがヒントだとすると、動物に関係のある場所に行けばいいのか?」

元素周期表を先ほどとは反対のポケットにしまいながら、レイジが問う。

「動物と言えば、北の離れだな。地図によるとそこで剥製を保管しているらしい。どうも剥製集めが趣味だったようだな」

「剥製……いかにも金持ちの趣味だなぁ」

「ここが和風の屋敷だったら、錦鯉の泳ぐ池があったりしてな」

「ははは、ありがちありがち」

離れへは一度1階に下り、ロビー右奥の扉から中庭へ出る必要があった。

が、二人はその辺のガラス窓を叩き割って中庭へ飛び降りるという豪快なショートカットを行った。

「超越者ならではの近道だな」

「どうせ空き家なんだし、こういうのも悪くないだろ」

クウヤが言い終えた瞬間、すぐ目の前に青い稲妻が落ち、白煙を上げた。

見上げると、稲妻と同じような色の魔獣達が真っ赤な目で屋根の上からレイジ達を睨みつけていた。

見た目は狐に似ていたが、大きさは狼と呼んで差し支えないレベルである。

正面だけでなく、レイジ達の後ろ側の屋根の上にもいた。

「二人でサクッと仕留めようか」

「異議なし」

そのやりとりが終わった瞬間、敵が一斉に屋根を蹴り、飛び掛かってきた。

しかし、地面に下りるより早くブラストハリケーンの起こした竜巻に巻き込まれることになる。

彼らが着地したのは追撃の千刃斬で一体残らず真っ二つにされた後であった。

「……思えば、こんな風に俺ら二人で敵を倒したことはあんまりなかったなぁ」

地に落ちた死骸の群れを見ながら、どこか感慨深げにクウヤが呟いた。

「そりゃあ普段はサヤやカレンがいたからな」

「なんだ、寂しいのか?」

「違うよ。さ、早いとこ謎解きの続きをしようぜ」

「ああ」

北の離れには想像以上の数の剥製があった。

そもそも離れとは言うが、並みの一軒家以上の大きさがあった。

床にはもちろん、壁にも様々な動物の頭の剥製が飾られていた。

何故か部屋の中央にだけは1体も置かれてはいなかったが。

「……動物の国にでも来たみたいだな」

「中々可愛い言い回しをするな、レイジ」

「からかうなよ。さて……」

一度言葉を切り、レイジがポケットの中の元素周期表を取り出し、裏返す。

「描かれているのは虎、熊、鹿、ライオン、狐、猪か……」

「どれも壁にかかっているな。しかも同種の剥製が1つもない」

「とりあえず調べてみるか」

それぞれに剥製を撫でまわしたりしていると、程なく毛で隠れた小さなスイッチに手が触れた。

「多分、旗に描いてある数字がスイッチを押す順番なんだろう」

「だろうな。最初は1の旗を持っている鹿だ」

「了解」

ちょうど、鹿の剥製の傍にいたクウヤが顎下にあるスイッチを押した。

「次は熊だ」

そんな調子でスイッチを押していき、レイジが最後のライオンの鬣(たてがみ)の中のスイッチを押すと

パカッ

そんな間の抜けた音と共にすぐ右側の壁板が開き、そこから金庫についているようなダイヤルが姿を現した。

「ダイヤルか……どう回せばいいんだろう?」

「主の部屋のメモと元素周期表のことを考えると、それぞれの物質の元素番号が関係しているはずだ」

「なるほどな」

言いながらレイジが主の部屋のメモを取り出した。

「……でもこれを見るとヒントにあった物質の元素番号は全部2桁だ。最初からして79回も回すことになるのか?」

メモと元素周期表を見ながらレイジがぼやいた。

「それなら確かに大変だ。だがよーく考えてみろ。このダイヤルは御覧の通り頭だけの剥製の傍にあったんだ」

「そうか!数字の頭……つまり10の桁の数字に合わせればいいのか」

「そして不自然な空白にも意味はあった」

「ダイヤルを回す向きだな」

「その通り。左右交互だから覚えやすくて助かるぜ」

答えながらクウヤがダイヤルに右手の指をかけた。

「金の元素番号は79だからまずは左に7回」

「銀は47だから、右に4回」

「チタンは22だから左に2回。プラチナは78で、右に7回」

「しかしその後の……コバルトはともかくとしてルビー……ルビーって何で出来てたっけ?」

「ルビーはルビジウムの隠語だと思うぞ。俺らみたいな第三者を惑わそうって腹だろう」

「なるほどね。コバルトの元素番号は27、ルビジウムは37だ」

「つまり左に2、右に3回……と」

カチッ

ダイヤルを回し終えた瞬間、そんな音が鳴った。

「……何も起こらないぞ?まさか……」

間違えたんじゃないか?というレイジの言葉が出るより一瞬早く、部屋の中央の床板が轟音と共にスライドして、地下への階段が姿を現した。

「……どうやらビンゴのようだな」

「……疑って悪かった」

「気にすんな。多分ゴールは近いぞ」

「やっぱこの先に財宝が……」

「財宝がある可能性は高いだろうが、トラップもあるかもしれない。油断するな」

言いながらクウヤが胸ポケットからボールペンくらいの大きさの懐中電灯を取り出し、スイッチを入れた。

小さい割には強い懐中電灯の明かりの中、二人は螺旋階段を下り続けていた。

トラップを警戒しながら降りているので、それなりに進行は遅い。

幸か不幸かここまでにトラップの類は無かったが、延々続く階段に二人は少々うんざりしていた。

「深いな……」

「もう20メートルぐらい下りた気がするぞ。懐中電灯の電池大丈夫か?突然真っ暗になって転げ落ちるなんてごめんだぞ」

「こいつは昔爺さんをおだてて作らせた特別製でな。連続点灯時間3か月っていう優れものだ」

「……あの爺さん、その気になれば歴史に名を残せるんじゃないのか?」

「歴史に名を残すことに面白みを感じてないのかもな……お」

その時、懐中電灯の明かりが初めて階段と壁以外の物を照らし出した。

それは大きな鋼鉄の壁……いや扉だった。

壁と見間違えたのは扉にしてはあまりにも大きかったからだ

「硬そうな扉だな」

「鍵はあるかもだが、今となっては現存してるかも怪しいし……ここは手っ取り早くいかせてもらおう。少し下がるぞ」

「オーケー」

二人は扉から距離を取った。

まずコキュートスの強烈な冷気が扉を凍てつかせ、間髪入れずにエクスプロージョンの猛火が扉を盛大に焙った。

「レイジ」

「あいよ!」

返事と共に神風ノ刃の斬撃が扉に命中すると、そこからみるみる亀裂が広がっていった。

そうして超低温と超高温のイクシアに晒され、脆くなった扉はあっけなく砕けた。

「おぉ……」

クウヤが呆けた声を出したが無理もない。

砕けた扉の先……懐中電灯の明かりに照らし出されたのは、山と積まれた金塊の輝かしい姿であった。

「すげぇ……」

その荘厳な光景にレイジも感嘆の声を上げた。

「10トンか20トンか……重さを測るだけでも一苦労だなこりゃ」

呟きながらクウヤが懐中電灯をゆっくりと上下左右に振る。

この部屋は存外広く、部屋の中が空であれば真上の離れさえも綺麗に収まりそうな大きさだ。

部屋の右側には木箱が積まれていた。

「この箱は何だろう?」

レイジが近寄って蓋を開けると、色とりどりの宝石達がその煌びやかな顔を見せた。

「これ一箱だけでも億万長者だな……」

「おう。あんまりにも凄すぎて独り占めしたくなってきたぜ」

「え?」

突然の発言に驚くと同時にレイジは間抜けな声を上げつつ、振り返った。

そこには銃口を自分に向けるスーツの探偵の姿があった。

「……出来る名探偵はネコババはしないんじゃなかったのかよ?」

「フッ、名探偵だって人間。金に目が眩む事もあるさ……」

「……なーんてな、冗談だよ」

おどけた声音で言いながら、クウヤが銃口を下ろした。

「笑えない冗談はよせよ。本気で寿命縮んだぞ?」

「サスペンス気分が味わえただろ?」

「サスペンスっていうより、ホラーだよ」

「謎解きご苦労だったな。お二人さん」

そんなやりとりをしていると入口の方から聞き覚えの無い、野太い声が響いた。

それだけではなく、いくつもの足音が聞こえてきた。

「残念だが、そのお宝はそっくりこっちに渡してもらうぜ」

スキンヘッドの大柄な男を先頭に、武装した一団がドカドカと踏み入ってきた。

人間だけでなく、戦闘用と思しきロボットの姿も混じっていた。

そして信じがたいことに、帰宅したはずの依頼人が手を後ろ手に縛られ、頭に銃口を突き付けられているのが目に入った。

「……お宝を渡すのは、どういうことか説明してもらってからでもいいか?」

「いいだろう。俺らは元々さる組織に所属してたんだが、そこが潰れておまんまの食い上げになってなぁ」

「そこで一儲けしようと思い出したのが、そこの隠し財産の噂よ」

「色々調べ上げ、手掛かりを求めてこの女のところへ押しかけてここのことを聞き出した」

「更にここの近くのアークシティに複数の超越者がたむろしている探偵事務所があることを聞きつけてなぁ」

「俺らの代わりに働いてもらうよう、その女に一芝居打ってもらったって訳さ。母親を人質に取ってなぁ」

「お前らの動きはそっちのグラサン男のスーツに取り付けさせた盗聴器兼発信機で筒抜けって寸法よ」

男達が代わる代わる、下卑た笑みを浮かべながら事情を得意げに解説した。

「あの時のコーヒーか……!」

レイジの脳裏に彼女が事務所でコーヒーを零した時の事がよぎった。

あの時に仕込んだのだろう。

「まあ手掛かりの一つでも見つかりゃ御の字と思っていたのに、財宝そのものを見つけてくれたのは嬉しい誤算だったがなぁ」

「種明かしはこれくらいでいいだろう。それよりお宝を運び出す準備だ」

スキンヘッドの指示を受けた男の数人が、金塊の下へ向かう。

どうやら彼がリーダーのようだ。

「少しでも動いてみろ。こいつだけじゃない。母親の命もないぞ?ここの状況は今もこの通信機で俺達の隠れ家に伝わっているからなぁ」

スキンヘッドが分厚い胸元の左側に位置する装置を指しながら恫喝した。

「さあ、武器を捨ててもらおうか。それとも見ず知らずの母娘を見捨てて、この数を相手にするか?ん?」

「くそっ……!」

罪も無い一般人を見殺しに出来ないレイジが苦虫を噛み潰したような表情で刀を投げ捨てた。

遅れてクウヤも無言で狙撃銃を放(ほう)った。

「俺達の狙いは財宝だ。お前らやこいつらの命なんぞ興味はねえ。そこで指咥えて運ばれるのを見てるんだな」

「くくっ……はっはっはっはっはっ!!」

突如、黄金と暗闇の空間に大きな笑い声が響き渡った。

笑い声はスーツとサングラスを身に着けた探偵が天を仰ぎながら上げたものだ。

「てめぇ……何がおかしい?」

今度はスキンヘッドの怒号が響き渡る。

「……いや、それくらいで俺らに勝った気でいるお前らがあまりにもおかしくてな」

「なんだと!!?」

「今頃は俺の仲間達がお前の手下をぶちのめして人質を助けてる頃だろうさ」

「頭がおかしくなったか!!?何がどうなりゃそんなことが起こると……」

ガチャ

突如、リーダーの通信機から扉の開く音が聞こえた。

ズギュン!ズギュン!ズギュン!

更に銃声が3発

『あーもしもし?聞こえる?』

続いて、レイジ達には聞きなれた大きな声が響いた。

事務所にいるはずの美嶋カレンその人の声である。

『まったく、珍しい事があるかと思えばとんでもない依頼が舞い込んだものね』

「まあそう言うな。人助けになったんだから。財宝もあったぞ」

『ホント!?じゃあ、お土産よろしく!!』

『えーと、縛られてるあなたが人質でいいんですよね?』

『は、はい……』

これまた聞き馴染んだサヤの声の後、知らない女性の呆けた声が響いた。

この声の主こそが依頼人の母親なのだろう。

『あー、どこの誰だか知らないけどあんたらのお仲間らしき3人ね。一応私のスリープショットでおねんねしてるわ。一般の人にあんまり『血生臭い』のは見せられないしね』

『そういうわけですのでレイジさん、クウヤさん。後はお二人にお任せします。ご存分に』

「どどど……どういうことだこりゃぁ!!?」

「最初の依頼の際に彼女が教えてくれたんだよ。彼女の事情と母親の居場所をな」

スキンヘッドの動揺しながらの問いに、クウヤが飄々とした様子で答える。

「そんな馬鹿な!その女につけた盗聴器で事務所の会話は盗聴してたが、その女は何もおかしなことを喋ってはなかった!」

「俺も赤外線ゴーグルでお前らの動きを見ていたが、その女含め、誰一人特に不審な動きはしていなかったはず……」

「お前ら、モールス信号って知ってるか?」

「モールス信号だぁ?」

それはずっと昔、軍隊で使われていたという通信符号。

確かトン、ツーの2つの音を組み合わせて……

「……そうか!あの時の足音!!」

「ビンゴ。あの足音をモールス信号に置き換えると、『わたしのおかあさんがつかまっている ばしょは……』ってな具合になるわけだ」

「あの会話の裏でそんなやりとりがあったとはな……」

「そして宝探しに誘うふりをしながら人質の居場所と俺らが出かけてしばらくしてから動くよう書いたメモをカレンに見せ、現在に至るってわけだ」

「だ、だが人質はまだ……」

リーダーの言葉が終わらない内に、彼の視界からレイジの姿が消えた

……と思いきや、彼の姿が別の場所に出現し、依頼人に向けられた銃口を天井へ向け、銃の持ち主の顔面に拳を叩きこんでいた。

母親の方が助かった辺りで、レイジは電光石火を発動させ、彼女を助ける準備を整えていたのだ。

電光石火のスピードを乗せたパンチを食らった男は壁に叩きつけられ、その場に倒れた。

「俺は殴るのは専門じゃないんだがな。お前らくらいなら十分だ」

そう言ってレイジが依頼人を巻き込むような形で床に倒れこむのと、その上でゴッドサンダーの雷撃が荒れ狂ったのはほぼ同時であった。

随伴していたロボットは弱点の電撃を食らって全滅し、男達の半分以上も黒焦げになった。

「形勢逆転だな」

イクシアが収まった後、床から得物を回収し、依頼人の手の縄を切断したレイジが言った。

「ついでに教えとくとな、発信機はわざと付けたままにしてたんだよ。裏にいる連中を釣り出すためにな」

「どうりで何着も替えのスーツがあるのに着替えないと思ったよ」

「さ、種明かしはこれくらいでいいだろう?」

先刻、自分が言った言葉を利用しようとしていた探偵にそっくりそのまま返されたスキンヘッドの悪党は完全に頭に血が上り、血走った目で眼前の三人を睨みつけた。

「ず、図に乗るなよ……俺は仮にもエミニオンの幹部を務めたほどの超越者なんだ。人質なんざいなくても……」

「ほう……お前ら、エミニオンの連中だったのか」

スキンヘッドの言葉を聞いたクウヤの声のトーンが一気に冷たい物となった。

「あー……お前らが知らないのも無理はないと思うんだけどさ……そのエミニオン潰した一人ってのが、俺なんだよ」

レイジが頭を掻きながら事情を知らない敵に端的な説明をした。

「は?お、お前が四天王や総帥を……!?」

先刻までの怒りはすっかり冷め、自称エミニオン幹部は顎が外れそうなほどに口を開いた。

その顔には無数の脂汗が浮かんでいた。

「ついでに言うと、俺もレイジもあの組織にはとんでもない『貸し』があってな……」

「いい機会だから、お前達にもその『返済』に付き合ってもらうぞ」

こうして光り輝く黄金の山をバックにしばし『返済』という名の『蹂躙』が繰り広げられた。

カレン達のような一般人である依頼人への配慮は皆無であったが、状況的に彼らを責められるものはいないだろう。

「しっかしエミニオンの残党とこんな所で出くわすとは、縁は異なもの味なものというか……」

死屍累々と言った状況の地下室で、何とも微妙な声音でレイジがコメントした。

「微妙な縁だが……エミニオン残党という後々の災いの芽を摘めたんだからまあラッキーだろう」

「にしてもあんた、よくモールスなんて知ってたな」

言われた彼女は照れくさそうに右の人差し指で頬を描きながら

「いえ、その……ミリタリーものにはまっていたものでして……」

とレイジの問いに答えた。

「変、ですよね?」

「気にすることないよ、な?」

レイジが同意を求めるように出来る名探偵を見る。

「ああ。うちの事務所にも銃に目がない変わった女がいるんで」

『ちょっとクウヤ!聞こえてるわよ!!』

床に落ちた通信機からカレンの怒鳴り声が響き渡った。

直後レイジとクウヤ、そして通信機越しのサヤの笑い声がその場に響いた。

「……で、財宝だけどどうする?確かこっちが半分もらうことになってたと思うけど」

「母も私もあまりお金を使いませんし、母は健康なので……今回の迷惑料としてそちら様に全部差し上げようかと」

「欲が無いんだな」

言いながらレイジは木箱からいくつかの宝石を掴み取り、彼女に差し出した。

「い、いえ……こんなには……!!」

「こんな災難に巻き込まれたんだ。これくらいの役得を受ける権利は十分あるよ」

「でも、言っておいてなんですけど……こんな沢山の財宝どうやって持ち帰るんですか?」

「荷物を運ぶのにうってつけな知り合いがいるんでね。後日そいつと取りに来ますよ」

「カレン、サヤがこの人のお母さんを連れ出した後、きっちり『後始末』しといてくれよ」

『任せといて。私もそうしたくてうずうずしてたから』

「ああ、手付のお金は後日お返ししますのでご心配なく」

「本当に色々と……ありがとうございます」

依頼人が深々と頭を下げた。

垂れ下がる黒髪に交じって、懐中電灯の明かりを受けて光る雫を見た気がしたレイジとクウヤであった。

「レイジさん、クウヤさん、お帰りなさい」

「晩御飯出来てますよー」

無事アークシティに帰還し、依頼人と別れて事務所に帰宅した二人をサヤとレミが温かく迎えた。

「サンキュー、レミ。もう腹ペコだよ」

「依頼人のお母さんはちゃんとここまで連れて来たわよ」

「ご苦労カレン」

「今頃は親子の対面をしてるかな。後、これはサヤにお土産」

レイジはサヤの前に掌に収まりきらない大きなダイヤモンドを差し出した。

ちゃっかり木箱の中から良さそうなのを拝借していたのだ。

「わぁ……ありがとうございます!」

「クウヤ~!お土産!お土産!!早く!早く!!」

「ほい。文句言われてもつまんないからな。しっかり持ってきたよ」

クウヤは一度ポケットに手を入れ、至近距離から矢の催促を飛ばすカレンに幾つかの宝石を握らせた。

「やったぁ!!これで欲しかった銃が買えるわ!!」

被ったベレー帽が落ちそうなぐらいに飛び跳ねながら、歓喜に満ちた声を上げる。

「レミにもちゃんと持ってきたぞ」

言いながら、カレンと同じくらいの量の宝石をレミに渡す。

「ありがとうございます!ちょうど幾つか調理器具を新調しようと思ってたんです」

「……いや、それだと大分余るんじゃないか?」

「余った分は貯金しますから」

「にひひっ、明日からのご飯が楽しみね」

「お前は飯より銃じゃないのか?」

「もう!クウヤってば人を銃だけの女みたいに!!」

ややあって、夕食が始まったのだが……

「あ、そうだレイジさん。兄様から手紙が来てましたよ」

「カイから?珍しいな」

「なんか、重大な出来事が判明したらしいわよ」

カレンのその言葉に、レイジとクウヤは顔を見合わせた。

「……どう思う?出来る名探偵」

「……俺の推理では『帰って早々、また戦いに巻き込まれる』と見た」

「……俺も同感だ」

ちなみに見つかった財宝だが、後日カイや御門姉妹を交えて話し合った結果、大半を退魔士協会に寄付することになった。

回りまわって今なお魔獣の恐怖に怯えながら生きる人々の役に立つことを願って。

……その運搬の際、リナがひと骨もふた骨も折ってくれたことも記しておく。